|

【銭座】江戸時代、幕府から銭貨の鋳造・発行を任された機関。公許を得た有力町人などが運上を納入して請け負った。寛永13年(1636年)江戸の芝と近江の坂本に創設、以後各地に設けられたが、のち金座・銀座による鋳銭のみに限定。鋳銭座。

■この「研場(とぎば)」の解説は、「銭座」の解説の一部です。

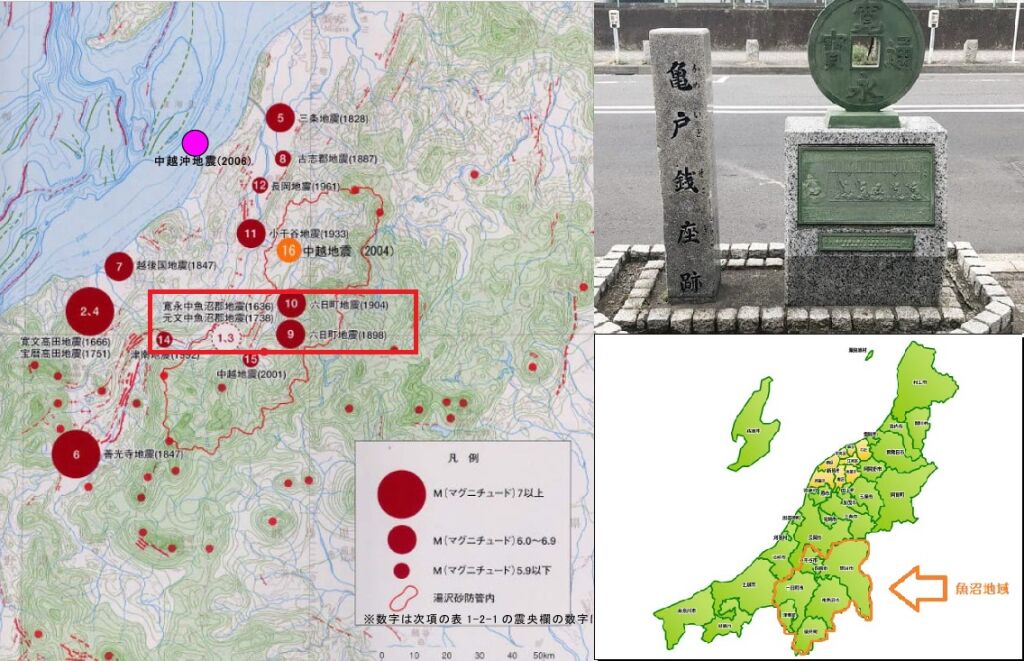

■寛永十三年十一月六日1636.12.3寛永中魚沼郡地震

津南町外丸の堅木山東斜面が崩壊し、崩壊土砂により田沢部落(3戸)を埋没させ、河道を閉塞した。20日後上流の鍋倉山南斜面が崩壊し、流出土砂が天然ダムに流出し決壊した。決壊によって発生した土石流の流下により、下流の原村の全戸(8〜9戸)が埋没した。

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/27620.pdf

■研場のヒントになる西暦1636年は、12月3日に寛永中魚沼郡地震が起きていて、竜樹 諒(1954年12月2日 - )の誕生日の1日ズレではあるが、なんてったって魚沼地方こそ日本一の魚沼産の米処は、令和の米騒動も預言している。

|

No.252582 2025/06/11(Wed) 19:35:50

|